育児って、がんばってるのに、不安になること、ありませんか?

「できる子」にしたいけど、本当は「しあわせな子」になってほしい

一生懸命に子育てしているからこそ、 「どうして分かってくれないの?」と悩んでしまうママへ。

何度言っても、全然できない…

「お片付けしてね」と繰り返し伝えても、まったく片付かないおもちゃ。

毎日同じことの繰り返しに、「私の伝え方が悪いのかな?」と ママ自身を責めてしまうことも…。

「できない」が続いて、イライラ…

忙しい朝の準備やご飯の時間に、子どもが思うように動いてくれないと、 ついつい大きな声が出てしまう…。

そんな自分に、あとで「またやっちゃった…」と 罪悪感を感じてしまったり。

今の「できない」が、将来への不安に変わることも

幼児期の小さな「できない」が重なると、 「小学校に入ったら大丈夫かな?」と胸が締めつけられますよね。

「頑張ってほしい」からかけた言葉が、 かえって子どもの心を閉ざしてしまった。

そんな切ない経験をされたことはありませんか?

実は私自身も、今の自分を形づくった 忘れられない「痛み」を、このすれ違いから知りました。

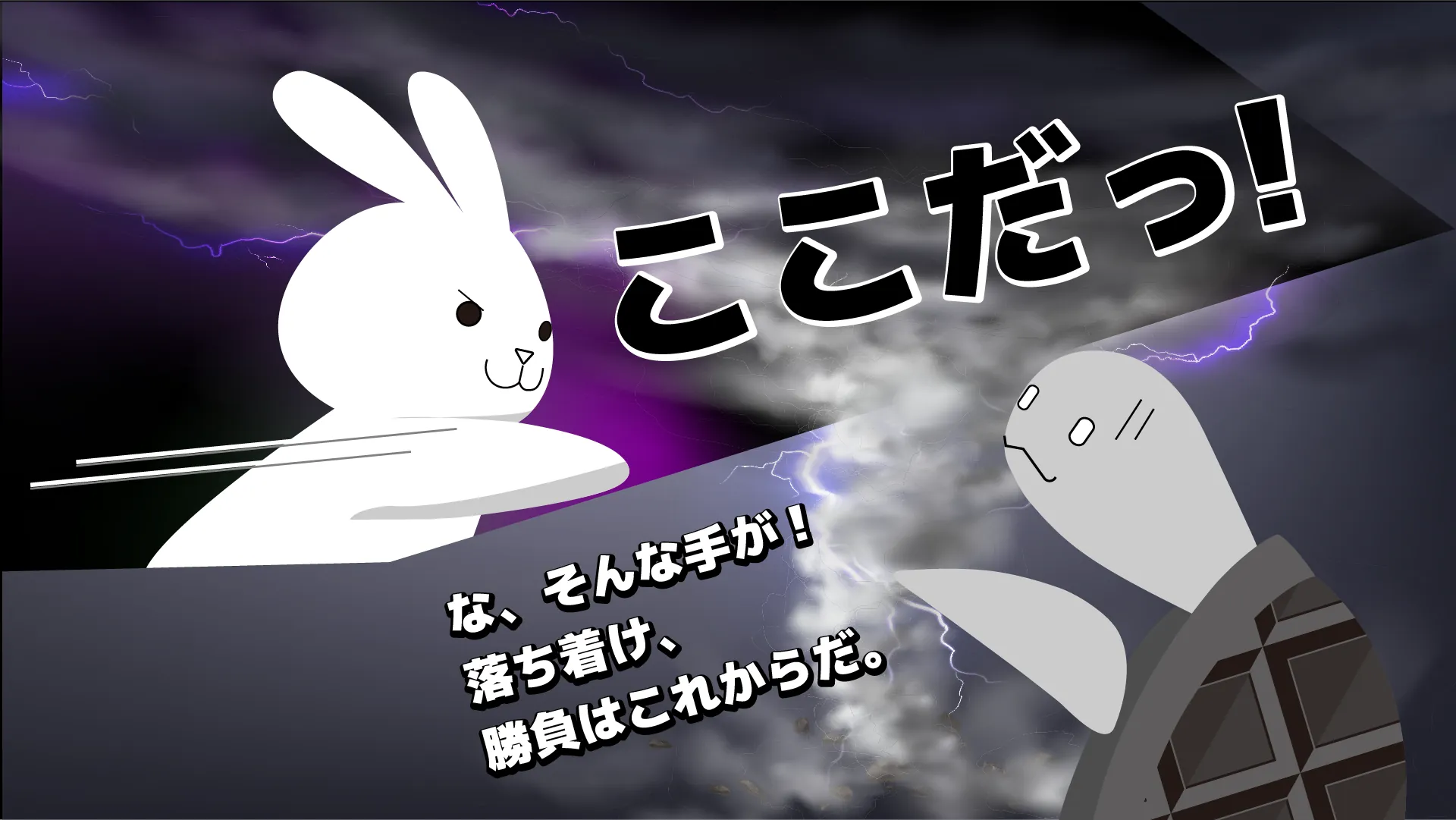

教室で突き刺さった言葉

小学校のボランティアで、子どもたちが思わず放った言葉。

それは私の胸に深く突き刺さりました。

囲碁を通して、穏やかで「考える楽しさ」を届けたい。

そんな思いでいつもと同じように碁盤を広げたのに、 ふたりの子どもが強く反発し、教室の空気は急に冷たくなりました。

私の言葉はまるで届かず、その夜は悔しさより深い無力感で眠れませんでした。

あの感覚が、いまでも忘れられません。

ふざけんなよ

意味わかんねーし

仲間からの励まし

仲間の温かい言葉に支えられ、私は自分の中にあったある 「思い込み」に気づかされました。

「素直でかわいい子ども」への理想

私は無意識のうちに「素直でかわいい子ども」という理想を、 子どもたちに押し付けていたのかもしれません。

痛みから生まれた「本当の気づき」

「私の叱り方が、いけなかったの…?」と自分を責め続けたとき、 ふと見えてきたものがありました。

あの子たちの荒々しい言葉は、実は精一杯の 「かまってほしい」というサインだったのだと、今ならわかります。

小学生はまだ不器用で、自分の気持ちを素直に伝えられず、 必死に心を守ろうとしていただけだと思います。

「わ碁ころ教育」の誕生

子どもの心がまだやわらかい幼児期にこそ、寄り添う教育が必要だと痛感しました。

子どもの不安や反発を経験し、「このままでいいのだろうか?」という問いが、 すべての始まりでした。

幼児期は、心の種まきの大切な時間。

遊びを通して

- 自分で考える時間

- 相手を思いやる気持ち

- 挑戦する勇気

といった「心の土台」を自然に育むことで、ママも安心して見守れる「ゆとり」が生まれます。

そんな想いから生まれたのが、「わ碁ころ教育」です。

幼児期だからこそ育てられる心

遊びながら心を育てる――自分で考える力、相手との関わり方、感情との向き合い方。

親子で一緒に遊びながら、子どもの心をゆっくり育ててみませんか?

かけがえのない幼児期の関わり方

子どもたちが心に固いヨロイを着てしまう前に、やわらかな幼児期に大人ができることは何か。

叱って「やらせる」でも、答えを急かして「教え込む」でもない、一緒に遊びながら寄り添う関わり方を大切にします。

ごっこ遊びに「ひとこと質問」を加えるだけで、論語や孫子の知恵が、 子どもの中に自然に根づいていきます。今日から、いつもの遊びが学びに変わります。

「育ち」って、教えこむものじゃなくて、遊びの中で育つものかもしれません。

遊び方を変えるだけで子どもが自ら育つわ碁ころ教育

特別な準備はいりません。「いつもの遊び」が学びに変わるんです。

偉人の知恵を、遊びに少し取り入れるだけ

「考える力」を育てる工夫を、無理なく普段の遊びにプラスする。

答えのない時代だからこそ、遊びの中で学ぶ

ゲームやごっこ遊びを通じて、子ども自身が「どうしよう?」と考える機会を増やす。

毎日の遊びなら、誰でも気軽に始められる

大がかりな教材や特別な時間を作る必要はなく、忙しいママでも取り組みやすい。

子どもが考え、決め、挑戦する冒険の大切さ

小さなチャレンジが、やがて大きな学びと成長につながる。

わが子の「できた!」を育てる6つの力

未来をつくるのは、「小さなできた!」の積み重ね。

論語

「やさしさ」を育む

「ありがとう」「ごめんね」が自然に言えるようになると、ママも思わず微笑んでしまいますよね。やさしさは、教えるものではなく、日々のふれあいの中で育つもの。誰かを思いやる気持ちが芽ばえると、子どもの表情も、ふわっとやさしく変わっていきます。

孫子の兵法

「考える力」を育む

「どうすればうまくいくかな?」と、自分で考えられる子は、ケンカもトラブルも乗り越える力を持ちます。感情に流されず、落ち着いて対処する姿に、ママもきっと驚くはず。日常の中の小さな選択が、思考のチカラを育てていきます。

ルソーのエミール

「信じて待つ力」を育む

「やりたい!」と思う自由と、「相手も大事にしたい」と思う責任。子どもがそのバランスを少しずつ感じとれるようになると、関わり方がやさしくなっていきます。「わたしもやりたい」「じゃあ、こうしよう」といったやりとりの中で、協調する力が育ちます。

アドラー心理学

「やってみる勇気」を育む

「自分で決めて、自分の足で一歩を踏み出す。たとえ失敗しても、「やってみよう」と思える子どもは、とてもたくましい。「できる・できない」ではなく、「やってみよう」の気持ちこそが、未来への一歩になります。

7つの習慣

「どう生きるかを決める力」を育む

毎日の小さな選択を、どう行動につなげるか。「今日はこれをやってみよう」「うまくいかなかったけど、またやろうかな」と。そんな繰り返しが、少しずつ「自分で続ける力」を育ててくれます。

ドラッカーのマネジメント

「自分を活かす力」を育む

「自分って、こんなことが得意なんだ!」子どもが自分の力に気づくと、行動に自信が出てきます。うまくいったことも、うまくいかなかったことも、ふり返る時間が「伸びる力」に変わっていくのです。

朝の5分、夜寝る前のひととき…そのくらいの「ちょっと」で、未来はちゃんと育ちます。

毎日をがんばっているママだからこそ、「もっとやらなきゃ」って思わなくていいんです。

親子で楽しみながら一緒に学ぶ知育スタイル

特別なことをしなくても、子どもはちゃんと育ちます。

「学び」と聞くと重く感じてしまう

もう限界…学びなんて、とてもじゃないけど心の余裕がないわ!

わざわざ特別な時間を作るのは難しい

「ちゃんと教えなきゃ」「しっかり学ばせなきゃ」というプレッシャーで疲れてしまう。

子どもにどう教えたらいいの?

「どんな教材を使ったらいい?」「私自身が学んでないのに教えられる?」という不安。

ママの負担が増えるのでは…?

「やらなきゃ」と思うほど、プレッシャーになってしまう。

特別な教え方を準備する必要なし!

ママが学んで遊びに活かすスタイル

質問で始めよう

たった1つの問いかけが、子どものコミュニケーション力や思いやりを伸ばすきっかけに。

ママ自身もワクワクする考え方を取り入れる

ママのアイデアを、日々の会話や遊びにちょこっと追加。

「ほんの少し」の学びが、未来に大きな差を生む

忙しい日常でも、短い時間を活用するだけで子どもの可能性が広がる。

どちらも「子どもを信じて育てる」ための、大切なヒントがつまっています。

モンテッソーリ教育と、わ碁ころ教育、何がちがうの?

わ碁ころ教育は、人との関わりの中で育つ力を大切に

比べてみよう!モンテッソーリ と わ碁ころ教育

モンテッソーリ教育の原点は「自ら育つ力」

モンテッソーリ教育は、子どもが自分の力で成長できるように環境を整えた、とても素敵な教育法です。その根底には、「子どもは本来、自分で育つ力を持っている」という考え方があります。この理念の原点には、ルソーの教育思想「エミール」が大きく影響しています。

わ碁ころ教育も、子どもを信じて待つことから始まる

実は、わ碁ころ教育もこの「エミール」の精神をとても大切にしています。「大人が先回りせず、子どもを信じて待つ」というルソーの考え方に加え、アドラー心理学の「勇気づけ」、論語のやさしさ、孫子の考える力など、古今東西の知恵を「遊び」の中に取り入れているのが、わ碁ころ教育の特徴です。

信じることは同じ、育ち方のスタイルはちがう

モンテッソーリ教育もわ碁ころ教育も、どちらも「子どもは自ら育つ存在」として信じている点は共通しています。ただし異なるのは、モンテッソーリが「一人で集中する育ち方」を重視するのに対して、わ碁ころ教育は「人と関わりながら育つ」ことを大切にしているというスタイルの違いです。

正解はひとつじゃない。大切なのは「わが子らしさ」

どちらの教育法が正しいかに答えはありません。大切なのは、「うちの子には、どんな育ち方が合っているかな?」と、ママ自身の心で感じて選んであげること。そのまなざしこそが、子どもの可能性をいちばん広げてくれます。

比較のポイント | モンテッソーリ教育 | わ碁ころ教育 (論語・孫子・囲碁など) |

|---|---|---|

| 育てたい力 | 自立・集中力・秩序を守る力 | 自立+人とつながる力+考える力+生き方の土台 |

| 学びのスタイル | 一人で集中しながら、自分のペースで学ぶ | 親子・仲間と関わりながら、対話と体験を通して育つ |

| 使う教具 | 木製の教具(数・形・感覚など) | 囲碁の石・盤・物語・言葉(心を育てる「見えない教具」) |

| 子どもの様子 | 一人で静かに集中して取り組む姿が見られる | ありがとう、ごめんね、どうぞ――自然な「やさしさ」が育つ |

| ママの関わり方 | 子どもを見守りながら、口を出さずにサポート | 一緒に囲碁を楽しむ中で、自然と「信じて待つ」関わり方が身につく |

| 土台にある考え方 | マリア・モンテッソーリの「子どもは自ら育つ存在」 | ルソーの「エミール」、アドラー心理学、「論語」など、多様な哲学の知恵が背景に |

| 最終的に育つ力 | 「ひとりでできるよ!」という自立心 | 「わたしにはできる」「誰かの役に立てる」――自己肯定感と貢献感 |

論語も孫子もルソーもアドラーも7つの習慣もドラッカーも?

どれも大人の世界の知恵だと思っていませんか?

こんな力、うちの子にも育つのかな?どうやって教えるの?

やさしさ・考える力・信じて待つ力・やってみる勇気・どう生きるかを決める力・自分を活かす力。

論語・孫子・ルソー・アドラー・7つの習慣・ドラッカーに通じる、人生の土台になる6つの力。

実は、幼稚園児でも「遊び」の中で、すくすく育っていくんです。

遊ぶだけで、ぐんぐん育つ「6つの力」。その答えは「囲碁」

考える力

孫子の兵法

囲碁は力まかせのゲームではありません。

どうすればムダな争いを避け、より良い形をつくれるか?

相手の気持ちも読んで、一手を選ぶ力が育ちます。

どう生きるかを決める力

7つの習慣

囲碁では、焦らずコツコツ考え続けることがカギ。

じっくり取り組む「心の習慣」が、毎回の対局の中で自然と育っていきます。

「うちの子、大丈夫?」が変わるとき

囲碁が育てる「考える力」と「生きる力」

「ここに打ったら、どうなる?」をくり返すうちに、うちの子が「人の気持ち」と「未来」を読むようになっていました。

正解を教えるんじゃなく、自分で考え、選ぶ遊び。

それが囲碁です。

今どきの知育とはちょっと違うけど、「ちゃんと考えられる子になる」って、こういうことかもしれません。

囲碁は、「どこに打つ?」というシンプルな問いから、「戦わないためにはどうしたらいいか」を考えたり、「ゆっくりじっくり向き合う姿勢」を自然に育ててくれます。

つまり、囲碁はただの勝ち負けのゲームではなく、「自分の頭で考えて、自分の行動を選べる子」を育てる遊びです。

今の時代にこそ必要な「正解のない問いに向き合う力」、そして「どう生きるかを選ぶ力」は、実は、小さな碁盤の上で、毎日こっそり育っています。

「ありがとう」で始まり、「またね」で終わる遊び

囲碁が育む、やさしさと社会性

うちの子が「順番、待っててね」と言ったとき、ちょっとだけ涙が出そうになりました。

囲碁は、勝ち負けだけじゃない「人と遊ぶ力」を育ててくれるんです。

礼儀、思いやり、気持ちのやりとり。

ぜんぶ碁盤の上からはじまります。

囲碁は、ルールを守りながら相手と向き合う「社会の縮図」のような遊びです。

「お願いします」「ありがとう」から始まり、相手の気持ちを読みながら打ち進め、最後は「またやろうね」と笑い合える。

それはつまり、人と関わりながら気持ちよく過ごすための感性を育てる時間。

論語が教えるやさしさ、ルソーが語った「自分と他人の自由のバランス」。

そんな豊かな土台が、囲碁の時間に静かに根を下ろしていきます。

やさしさ

論語

相手と交互に打つ囲碁は、「順番を守る」「相手を尊重する」ことから始まります。

勝つためだけじゃなく、気持ちよく遊ぶために必要な思いやり。

それが自然と身につきます。

信じて待つ力

ルソーのエミール

自分の陣地を守りながら、相手の領域も意識する。

「自分の自由」と「相手の自由」のバランスを学ぶ、まさに社会の縮図です。

やってみる勇気

アドラー心理学

囲碁に「正解」はありません。

どこに打つかは、いつも「自分で決める」こと。

失敗しても、やり直せる。だから、「やってみよう!」の勇気が育ちます。

自分を活かす力

ドラッカーのマネジメント

勝ち負けよりも大切なのは、「自分の打ち方」を見つけること。

うまくいった手、失敗した手をふり返りながら、自分らしい成長を重ねていきます。

「負けた!」が、次への一手になる

囲碁が育てる「折れない心」

「負けちゃったけど、またやりたい」って、笑って言えた日。

囲碁は、うまくいかなくてもやってみる勇気、くじけずに向き合う心を育ててくれます。

勝ち負けをこえて、自分らしく成長する力が、碁盤の上にちゃんと育っています。

囲碁は、子どもが「思いどおりにいかない経験」と出会う遊びです。

でもそれは、ただの「負け」ではありません。そこから「考え直す」「やり直す」ことで、感情を整え、前を向く力、レジリエンス=折れない心を育ててくれます。

「自分で決めて、自分で動く」アドラー心理学の実践としての囲碁。

「自分なりの打ち方を見つける」ドラッカーのマネジメント的な自己成長。

そんな学びが、子どもたちの心の奥で、静かに、でも確かに息づいていくのです。

わ碁ころ幼稚園が囲碁を取り入れた理由

未来を生きる子どもたちへ「考えるあそび」を

「囲碁ってむずかしそう…」と思っていた私が、気づけば息子の一手にドキッとしていました。

「おやつを取りたい!」から始まる囲碁あそび。でもその先に育っていたのは、やさしさ、考える力、そして「自分でやってみる」心。

わが子の変化が、いちばんの答えでした。

わ碁ころ幼稚園が囲碁を取り入れたのは、ただ楽しいからでも、教育的に良さそうだからでもありません。

囲碁は、古くから「思考力」や「感性」「礼儀」を育む知の文化として大切にされてきたもの。

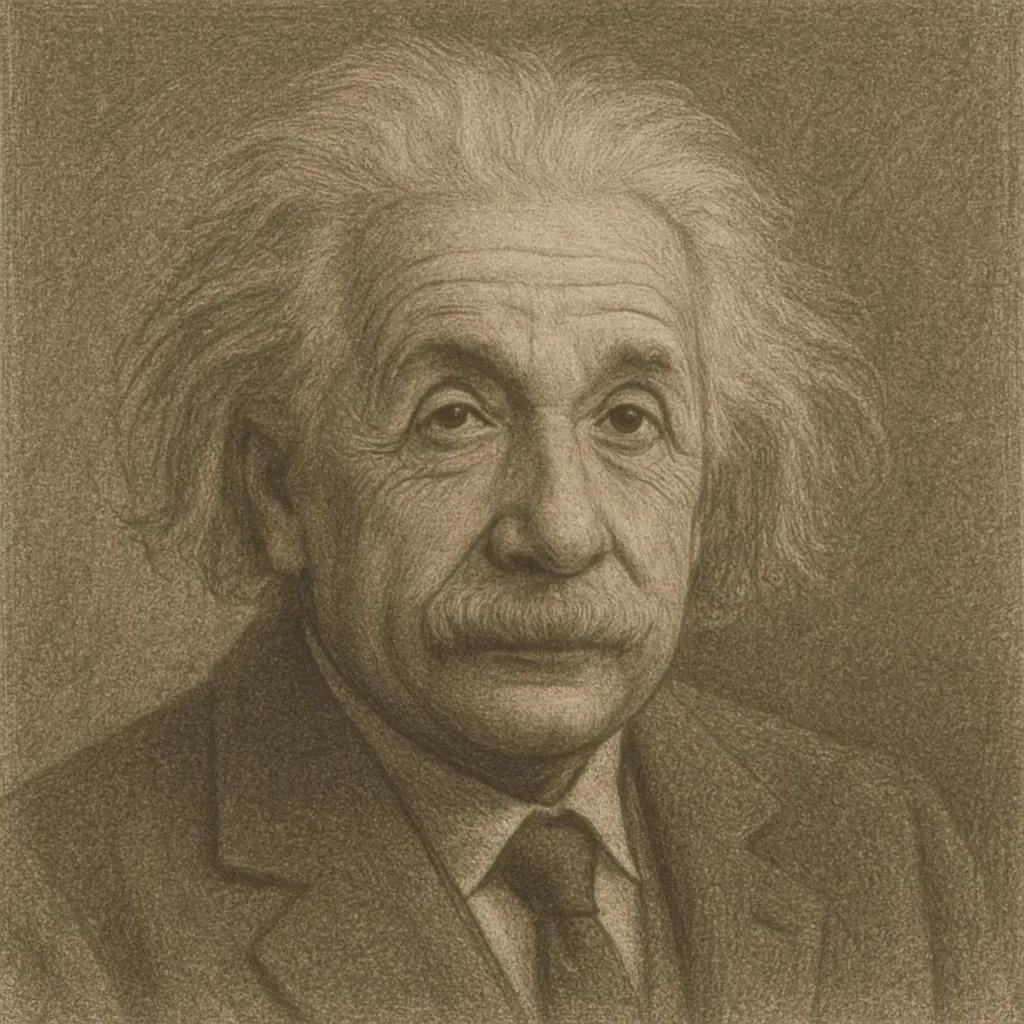

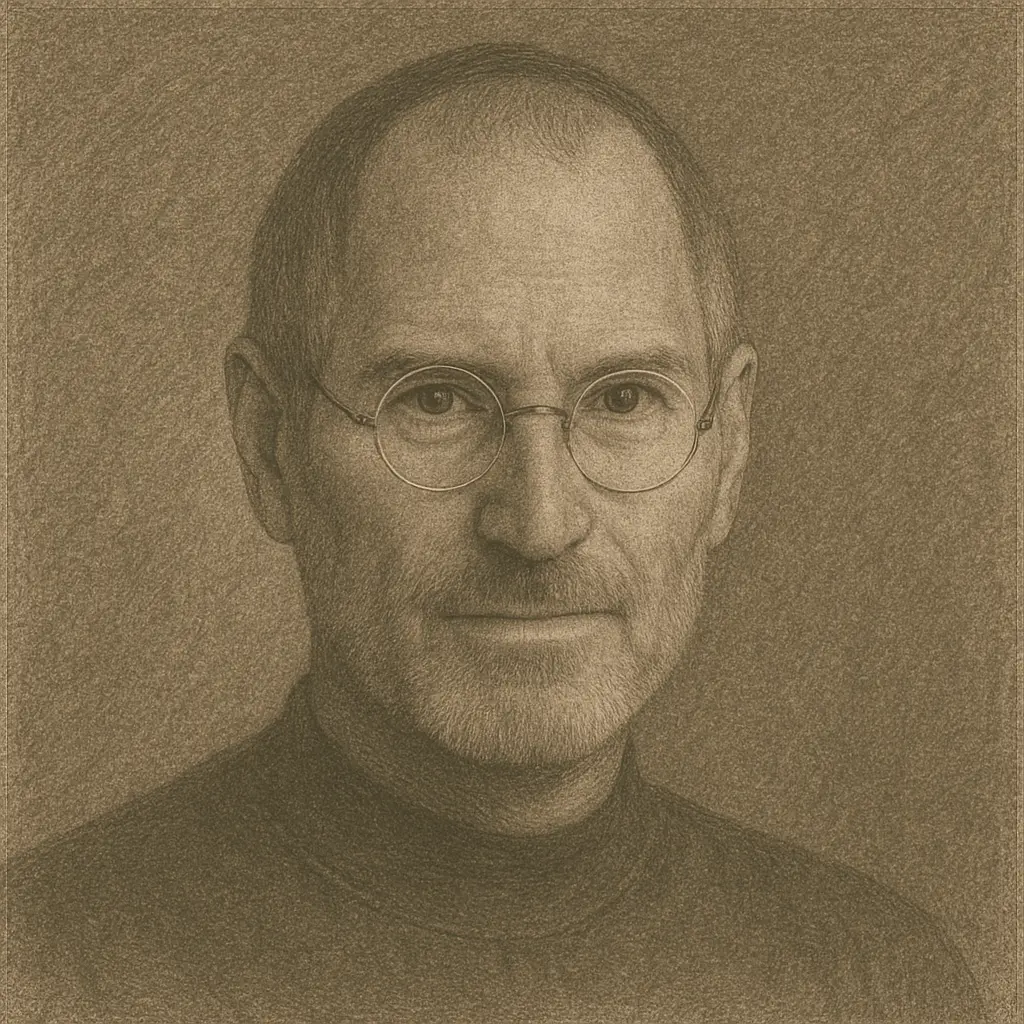

アインシュタインやスティーブ・ジョブズのような偉人たちがその価値を認めたように、囲碁はただのゲームではなく、未来を生き抜く力を育てる「あそび」です。

だからこそ、私たちは、子どもたちにこそ囲碁を届けたいと考えています。

夢中のその先に、育つもの

「ぺたぴょん囲碁」は、幼稚園児でも楽しめるようにアレンジされた囲碁あそび。

「おやつを取りたい!」という単純なきっかけが、子どもたちの「集中」と「やる気」を引き出します。

気づけば、やさしさ・考える力・主体性・社会性・習慣力・自己マネジメントといった、これからの時代を生きる上で大切な力が、遊びの中から自然に育っています。

囲碁は「文化」です

偉人たちも愛した思考の遊び

囲碁は、ただの遊びではありません。

長い歴史の中で「礼儀」「思考力」「感性」を育む文化的な知育ツールとして受け継がれてきました。

アインシュタインやスティーブ・ジョブズも、囲碁の中に「創造と思考の力」を見出していました。

だからこそ、私たちは子どもたちに囲碁を届けたいのです。

遊びを超えて、学びを超えて。

未来を育てる「あそび」として。

囲碁が紡ぐ知の文化

琴棋書画の一角としての囲碁は、芸術・知性・礼儀を象徴し、親子の学びにもぴったりの遊びです。

遊びと学びの融合が、未来を担う子どもたちの成長に繋がっていきます。

- 古代中国〜奈良時代囲碁伝来のはじまり

囲碁は約4000年前の古代中国で誕生し、天体観測や戦術シミュレーションとして発展しました。 奈良時代に日本へ伝来すると、貴族や武士の教養や精神修養として重視され、早期教育の一環としても活用されてきました。 琴棋書画の一つとして、中国・日本ともに囲碁は高い文化的価値を持って受け入れられていったのです。

- 江戸時代家元制度の確立と庶民への広がり

幕府の庇護のもと、家元制度が確立。「御城碁」などを通じて囲碁は社会的地位を確立しました。 碁会所の存在により町人文化にも根付き、家族や地域の中で楽しむ文化として広がりました。

- 明治以降近代組織の誕生と国際化への道

明治期には方円社、日本棋院が設立され、囲碁は新聞棋戦や国際大会を通して再興。 現代ではAIやオンライン対局などの革新が進み、国境を越えた交流ツールとしても注目されています。

偉大な頭脳が囲碁に見出した価値

なぜ天才は、囲碁に惹かれるのか?

一局の盤上に、人生を変える「ひらめき」がある。

アルベルト・アインシュタイン

宇宙の調和を囲碁の盤面に見た天才

宇宙の法則を追い求めたアインシュタインが惹かれたのは、囲碁に宿る「幾何学的な調和」。日本の数学者との交流をきっかけに囲碁を知り、その静かで深いバランスに、科学と哲学の共通点を見出しました。「美しさとは、全体を見通す力」──囲碁は彼にとって、宇宙と通じ合うもう一つの言語だったのです。

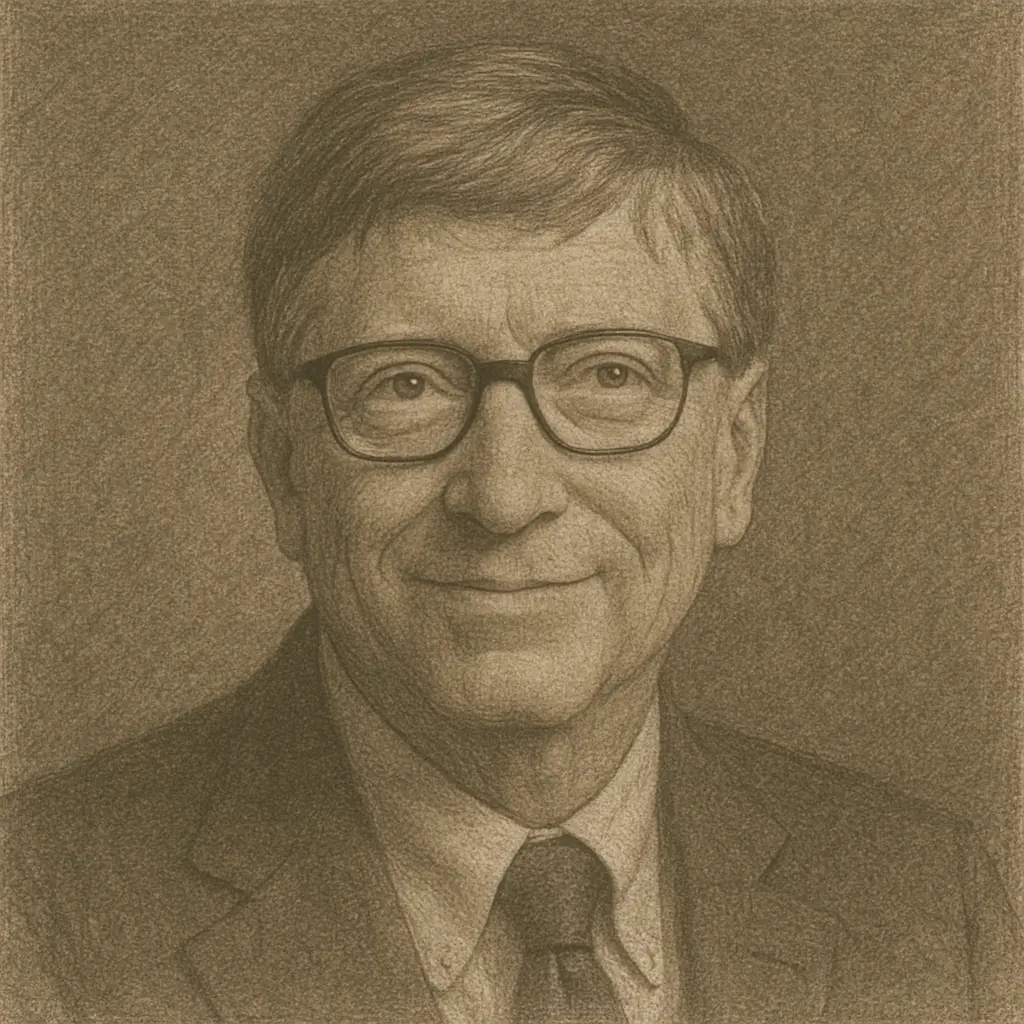

ビル・ゲイツ

囲碁は、未来を読む力をくれるゲーム

若きゲイツは、韓国からの留学生に囲碁を教わり、たちまちその戦略性の虜に。MITの囲碁クラブに通い詰め、強い相手との対局で思考を磨きました。後に彼は、AIが囲碁で人間に勝利した「AlphaGo」の快挙にも深い感銘を受け、囲碁を「人間とAIの思考をつなぐ知のフィールド」と評しました。

スティーブ・ジョブズ

Appleの「美と機能」は、囲碁の哲学から

若き日のジョブズが囲碁から学んだのは、「全体を見渡す目」。石を一つ置くだけで変わるバランスや流れに、彼は禅的な美学を感じていました。「一つひとつの判断が、すべてに影響する」──その哲学は、Apple製品のミニマルで調和的な設計思想にも生きています。

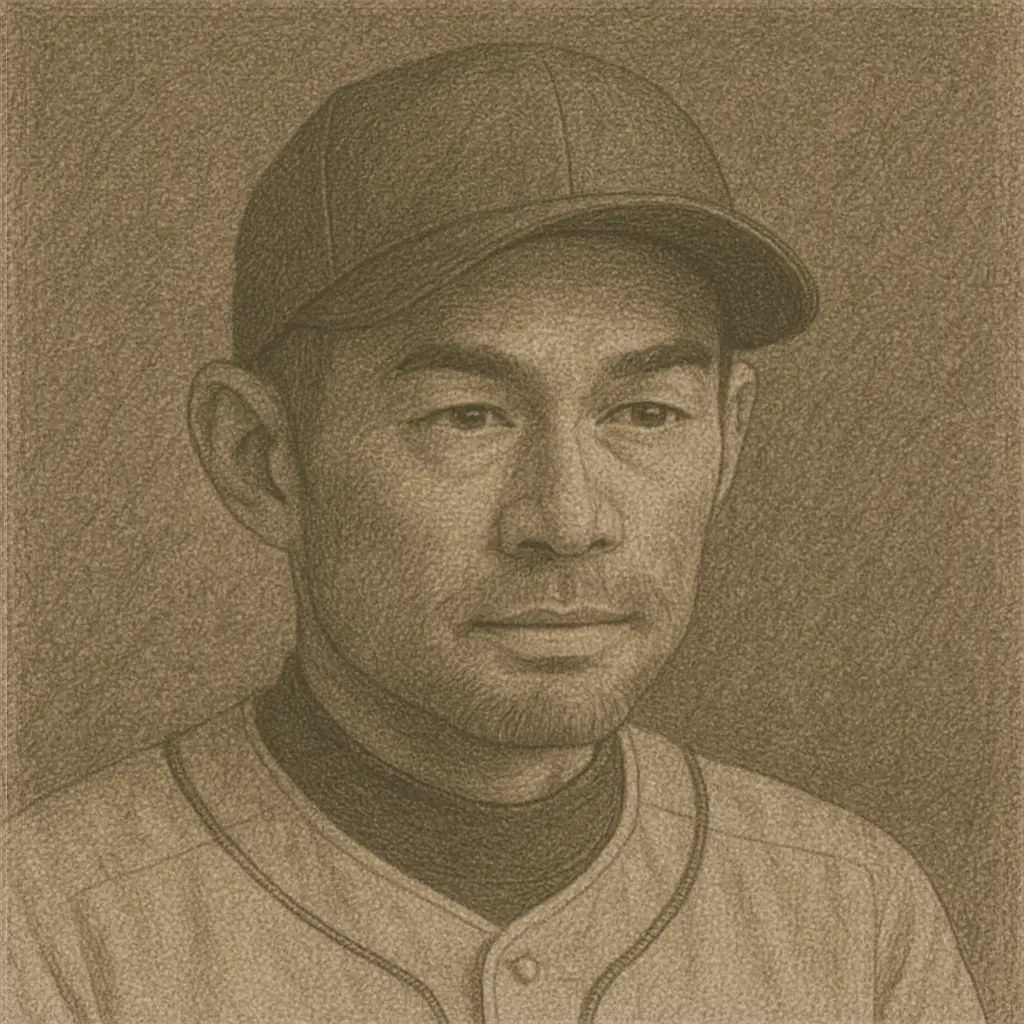

イチロー

囲碁がくれた「一打に集中する心」

実は幼少期、囲碁に夢中だったイチロー少年。三段の腕前を持ち、盤上でじっと相手の手を読み、先を想像していたそうです。その経験が、のちのバッターボックスでの冷静な判断力や集中力につながりました。囲碁は、彼の「観察する目」と「粘り強い心」を育てた、静かな師匠だったのかもしれません。

「考える」→「ためす」→「伝える」→「できた!」 毎日のチャレンジが、子どもの「未来の力」に。

あそびと対話が育てる、未来につながる冒険

毎日ちいさな成長が芽吹く、わ碁ころの時間割

遊びながら育つ、一日冒険マップ

- 9:00〜9:30

朝の会

挨拶や手遊び、体操を通じて、先生やお友だちと心を通わせる時間。 「おはようございます」「ありがとう」「ごめんね」 論語の「仁」を大切に、やさしさと信頼の種をまきます。

- 9:30〜10:15

ぺたぴょん囲碁タイム

ルールはシンプル。でもその中には深い学びが。 「どうすればうまくいくかな?」「ここに置いたらどうなる?」 孫子の「戦わずして勝つ」知恵と、アドラーの「自分で決める勇気」が、遊びの中で育まれていきます。

- 10:15〜10:30

おやつタイム

「どうぞ」「ありがとう」「半分こしようか?」 ちいさな会話の中に、思いやりと自己調整の力が育っていきます。 お友だちとふれ合いながら、社会性と心のやわらかさを自然に学ぶ時間です。

- 10:30〜11:30

ごっこ遊び・制作タイム

お店屋さんごっこや共同制作で、ルソーの「自由と責任」を体験。 「やりたい!」という気持ちを尊重しながら、 7つの習慣の「主体性」と、ドラッカーの「協働とリーダーシップ」が育っていきます。

- 11:30〜12:30

昼食

「配膳お願いね」「ありがとう」「あとでお皿片づけようね」 役割をもって協力しながら、食べることの楽しさと、自分の役目を果たす責任感が芽生えます。 協力・感謝・自立の時間として、学びの詰まったひとときです。

- 12:30〜14:00

自由あそび&小グループ活動

外遊び、散歩、絵本、工作…それぞれの「やりたい!」を尊重しながら、 アドラーの「勇気づけ」と、ルソーの「子どもの内なる芽」を信じて待つ姿勢を大切に。 子どもたちのペースに合わせた、のびやかな時間です。

- 14:00〜14:30

帰りの会

「今日はどんなことが楽しかった?」「明日は何してみたい?」 一日の出来事をふり返りながら、自己理解(ドラッカー)と、 選択とふり返り(7つの習慣)を促します。 「できた!」を言葉にすることで、次の挑戦が楽しみに変わります。

- 14:30〜15:00

降園

お迎えに来たママやパパと、「今日はこんなことがあったよ」とお話ししながら帰る時間。 先生とのあいさつ・対話を通じて、家庭との信頼関係も深まっていきます。

一年かけて育てるのは、「正解」じゃなくて「考える習慣」です

「できた!」が毎月育つ、成長ストーリー

「ありがとう」を増やそう!

〈やさしさ/論語の「仁」〉 まずはあいさつから。 子ども同士や先生との関わりの中で、「ありがとう」「ごめんね」が自然と出てくる環境をつくります。 やさしさの種が、毎日のやりとりの中で芽を出しはじめます。

ごあいさつシーソー

どうすればうまくいく?

〈考える力/孫子の「戦わずして勝つ」〉 うまくいかないとき、すぐに泣いたり怒ったりするのではなく、「どうしよう?」「ほかの方法はあるかな?」と作戦を立ててみる力を育てます。 日常のあそびが、考える冒険の場に変わります。

ひらめき公園

やってみたい!を大切に

〈主体性/アドラーの「勇気」〉 「これやりたい!」「ぼくがやる!」という子どもの声を尊重し、自分で決めて動く経験を増やします。 失敗しても大丈夫。やってみる勇気こそ、成長の原動力です。

チャレンジの丘

みんなで協力するともっと楽しい!

〈社会性/ルソーの「自由と責任」〉 一人ひとりの「やりたい」を大切にしながら、チームで遊んだり、役割を分けたりして、協力する楽しさを感じる時間。 「自分の自由」と「みんなのルール」を体で学びます。

きょうりょくの泉

相手の気持ちを想像してみよう

〈やさしさの深化/論語+ルソー〉 ただ「ありがとう」「ごめんね」を言うだけでなく、「どんな気持ちだったかな?」と相手の立場に立って考えてみる。 やさしさが、思いやりの一歩先へと広がっていきます。

きもちの交差点

失敗もチャンス!

〈考える力の深化/孫子+アドラー〉 うまくいかなかったことは、「やり直し」ではなく「作戦変更」。 失敗を恐れず、試して・学んで・また挑戦できる、心の柔軟さと勇気を育てます。

くやしさのトンネル

ぼく・わたしがリーダー!

〈主体性+自己マネジメント/アドラー+ドラッカー〉 小さなプロジェクトの中で、「どう進める?」「何から始める?」を自分で考えてやってみる。 自分の意見を持ち、責任を持って進める楽しさを経験します。

まかせてエクスプレス

役割を分担して、みんなが活躍

〈社会性+協働力/ドラッカー+ルソー〉 大きな目標を達成するために、「私はこれをやるね!」と自分の役割を果たす。 チームで何かを成し遂げるよろこびが、仲間意識と達成感を育てます。

きずなの木

思いやりの心を広げよう

〈やさしさ+社会性の総合〉 家族や友だちだけでなく、先生、地域の人、自然にもやさしさを届けられるように。 世界を広く見つめる「やさしいまなざし」が育っていきます。

おもいやりベンチ

考えて、試して、また考えて

〈習慣力/7つの習慣の「選択と継続」〉 お正月あそびや新年の行事を通じて、「どう工夫する?」「こうしたらうまくいくかな?」と自分の思考をふり返る習慣をつくります。 試行錯誤をくり返す姿が、成長の習慣となって根づきます。

まなびの図書館

まだできないことに挑戦!

〈勇気と自信/アドラーの「勇気づけ」〉 ちょっと苦手だったこと、今まで避けていたことにチャレンジする月。 「できなかったけど、やってみた!」の経験が、ぐんと子どもを成長させてくれます。

できたの鐘

力を合わせて、次のステップへ!

〈6つの力の総合〉 やさしさ・考える力・信じて待つ力・やってみる勇気・どう生きるかを決める力・自分を活かす力。 1年間の冒険をふり返りながら、みんなで取り組む卒園プロジェクトや発表の場へ。 子どもたちは、自信と仲間を胸に、次のステップへと歩み出します。

みらいの海

入園前に知っておきたい、ママが本当に聞きたいこと

わ碁ころ幼稚園のことが3分でわかるQ&A

囲碁ってほんとに教育になるの?その疑問、ちゃんと解消します

親として気になること、心から納得したいですよね

これからお子様が生きていく社会では、AI(人工知能)がさらに身近になり、ただ知識を覚えるだけでは通用しない時代がやってきます。 そこで不可欠になるのが、「答えが一つではない問題に、自分なりの答えを見つけ出す力」です。 実は、囲碁には「こうすれば必ず勝てる」という必勝法がありません。 常に盤面の状況を読み、相手の気持ちを想像し、たくさんの選択肢の中から「これが一番いいかもしれない」と決断を繰り返す、素晴らしい「考える力」のトレーニングになります。 私たちはこの囲碁というツールを通して、目先の勝ち負けに一喜一憂するのではなく、これからの時代をしなやかに生き抜くために本当に必要な「生きる力」そのものを育むことを目指しています。

もちろんです。 その「人見知り」という個性も、私たちは何よりも愛おしい宝物だと考えています。 まず、囲碁が初めてという点は全く心配いりません。 園に通うほとんどのお子様が、初めて碁石に触れる子どもたちです。 だからこそ、私たちの囲碁は厳しく静かな勝負の世界ではなく、ウサギとカメが遊ぶ独自の「ぺたぴょん囲碁」という優しい扉から始まります。 そして、この一局は勝ち負けを決める試合ではなく、言葉を使わない「対話」の時間です。口に出してお話しするのが少し苦手なお子様でも、盤の上では自然とお友達と心を通わせることができます。 「次はどうしよう?」「お友達は今、何を考えているのかな?」と相手を想う心が、ゆっくりと育まれていきます。 私たちの考える「輪」とは、全員が無理に同じペースで活動する輪ではありません。 囲碁という静かな対話に夢中になる子の隣で、絵本の世界に浸る子がいてもいい。 一人ひとりが安心して自分らしくいられる「心地よい居場所」を見つけること。 それこそが、本当の意味で「輪に入れた」瞬間だと考えています。 お子様がご自身のペースで、心地よく輪に加われるよう、私たち職員が丁寧に見守りますので、どうぞ安心してお任せください。

囲碁は、盤の上だけで終わる学びではありません。 園での毎日、様々な場面でその力が花開きます。 例えば、囲碁の「先を読む力」は、お片付けの時に「どこから手をつければ一番早くきれいになるかな?」と「段取りを考える力」に繋がります。 また、相手の石をどう囲むか考えるように、「こんな風に言われたら、お友達はどんな気持ちになるかな?」と「相手を思いやる心」にも繋がります。 先生たちが日々の生活の中で「これって囲碁のあの考え方と似ているね!」と声をかけることで、お子様は「考えることって、面白い!」と感じるようになります。 すぐに「わからない」と諦めるのではなく、「どうすればできるかな?」と粘り強く考える習慣そのものを、3年間かけてじっくりと育んでいきます。

もちろんです。 囲碁ばかりしているわけではありません。 わ碁ころ幼稚園では、囲碁でじっくり集中する「静」の時間と同じくらい、園庭で思いっきり身体を動かす体操などの「動」の時間を大切にしています。 また、ごっこ遊びやみんなでの制作活動など、お子様が自分を豊かに表現する時間もたっぷりあります。 毎月の成長テーマに沿って、様々な活動をバランス良くカリキュラムに組み込み、心と身体の、バランスの取れた豊かな成長を目指しています。 これらの活動すべてが、囲碁で育む「考える力」や「協調性」を、実生活の中で楽しく実践していくための大切な学びの場となるのです。

お子様の行動を、褒美で釣ったり、罰でコントロールしたりすることは、その子の本当の成長に繋がらないと私たちは考えています。 そこで大切にしているのが、アドラー心理学に基づいた「勇気づけ」という関わり方です。 例えば「上手にできたね」と結果だけを評価(=褒める)するのではなく、「最後まで諦めずに頑張っていたね」とその過程を認めたり、「〇〇してくれて、ありがとう。ママ(先生)とっても助かるよ」と感謝を伝えたりします。 このような「勇気づけ」の言葉シャワーを浴びることで、お子様は「自分は人の役に立てるんだ」「自分には物事をやり遂げる力があるんだ」という自信と意欲を、自らの内側から泉のように湧き上がらせることができるのです。

小学校へのご準備、気になりますよね。 ご安心ください。 私たちは、小学校以降の長い学びの「一番大切な土台」を築くことを目指しています。 小学校で本当に必要になるのは、ひらがなや計算を早く覚えること以上に、「先生の話を集中して聞く力」「課題に粘り強く取り組む力」「自分で考えて答えを導き出す力」です。これらはまさに、当園の教育で育まれる力そのものです。 もちろん、遊びや生活の中で子どもたちが自然と文字や数に興味を持った時、その知的な好奇心の芽を逃さず、楽しく学べる環境を整えています。 焦って知識を詰め込むのではなく、学びの本当の土台となる「考える力」と「学ぶって楽しい!」という意欲をしっかり育むこと。 それこそが、お子様が小学校以降も自信を持って、自ら学びを深めていくための最高の贈り物だと確信しています。

実は…「ちょっとすごいこと」が起きました。

世界的に知られているかといえば、今はまだそこまでではありません。

でも先日、最先端の生成AIである ChatGPT o3 Pro と Google Gemini 2.5 Pro に、わ碁ころ教育について本気で考察してもらったところ…

予想外の展開に!

なんとAIが、囲碁を使ったこの教育法を「世界のどの教育法とも対等に語れる独自モデル」と高く評価してくれたのです。

非認知能力の育成、探究型学習との親和性、ファシリテーションの工夫まで…

AIが論文調で語るその「本気の考察」がすごすぎて、思わず読み入ってしまいました。

その全文はこちらでご覧いただけます。

👉 ChatGPT o3 Pro が「わ碁ころ教育」を本気で評価してみた!?

全文そのまま公開、AIの結論に驚きの展開が…!

👉 Google Gemini 2.5 Pro が捉えた「わ碁ころ教育」の本質とは?

教育哲学・実践・可能性をAIが分析。全文をそのまま掲載。

一部、事実と異なる記述も含まれますが、AIの「素直な知性」で読み解いた感想として、ありのままをお届けしています。

子どもが自然に「どうして?」「どうすれば?」と考える力を身につけられる

Let’s Start ぺたぴょん®囲碁!

「考える習慣」を遊びの中に

むずかしいをやさしいに。囲碁デビューはぺたぴょん®で!

幼児向けにシンプルなルール

従来の囲碁の「難しそう」「複雑」というイメージを払拭。誰でもすぐに楽しめる設計です。

かわいいキャラで親しみやすさUP

ウサギやカメが登場することで、子どもの興味を引きつけ、集中して遊べます。

おやつゲットで自然に思考力が育つ

ゲーム内で「おやつ」を集める仕組みが、どこに置けば有利かを考える自然な動機付けに。

遊びながら問題解決力が向上

「ここに置いたらどうなる?」と試行錯誤する中で、子どもは自分なりの工夫や戦略を発見します。

親子でコミュニケーションが深まる

勝ち負け以上に、一緒に考え、声をかけ合うことで、親子の会話が自然に広がります。

すぐに始められる手軽さ

複雑なルールを覚える必要はありません。まずは親子で対戦して、楽しみながら学びを体験してみましょう!

うさぎとかめが「おやつ」を集める

ぺたぴょん®囲碁 遊び方ガイド

うさぎとかめがくり広げる 考えるおやつバトル!

考えて、ひらめいて、おやつをゲット!小さな勝負が、大きな学びに変わるとき。

- 石を置いて、おやつをゲット!

順番に石を置いて、ボード上のおやつ(チップ)を集めていくワクワクの連続。

- 囲んだり、取られたりのドキドキ展開

相手の石を囲んで取ったり、自分の石が取られることも。どう石を置くか、頭をフル回転!

- 取られたら、おやつを返すルールにドキッ

せっかく集めたおやつを返すのはちょっぴりショック。でもそれが、次にがんばる力に変わるよ!

碁盤(ごばん)を用意します

6×6の線が引かれた正方形の盤を使います。 盤の交点(線と線の交わるところ)が石を置く場所です。

「おやつチップ」をすべての交点に並べます

果物や野菜など、子どもが親しみやすい絵が描かれた小さなチップを使います。 すべての交点に1枚ずつ「おやつチップ」を置いてください。

石は「おやつの上」にしか置けません

盤上の交点に置かれたおやつチップの上だけに石を置くことができます。 すでに石が置いてある場所や、おやつのない場所には置けません。

交互に石を置いていきます

うさぎさん石からスタートし、次にかめさん石を置きます。 交代で1手ずつ、順番に石を置いて進めます。

石を置いたら「おやつゲット」!

自分の石をおやつチップの上に置いたら、そのおやつを獲得できます。 取ったおやつチップは、自分の「かご」(カップやお皿など)に集めてください。

相手の石を囲んだら、取ることができます

自分の石で、相手の石を上下左右すべて囲んだ場合、その石を取り除くことができます。 取った石は、相手に返してください。

石を取られたら「おやつを返す」

自分の石が取られたら、取られた石の数と同じ数の「おやつチップ」を盤上に戻します。 戻す場所は、取られた石があった場所です。 この場所は、再び石を置ける場所になります。

「ブー!」=置けない場所とは?

石を置いた瞬間に、上下左右すべてがふさがり、呼吸点(すき間)がない場合は、そこには置けません。 この置けない場所のことを「着手禁止点」=「ブー!」と呼びます。

でも例外があります(ブーだけど置けるとき)

もし、その場所に石を置いたことで相手の石をすべて囲んで取ることができる場合は、そこに置くことができます。 これは「着手禁止点の例外」です。

ゲームの終わり方

どちらかが「もう置けるところがない」と感じたら、「パス」と宣言します。 両者が連続してパスをしたら、その時点でゲーム終了です。

おやつを数えて勝負を決めよう!

ゲームが終わったら、それぞれが自分の「かご」に入っているおやつチップを数えます。 一番たくさん集めた人が勝ちです! 同じ数だったら、引き分けです。

ぺたっ!ぴょん!いしを置くと どうなるの?